Битов исчез …

По существу эту историю надо было бы включить в главу о международном разделе «Литературной газеты». Но она явилась столь экстраординарным событием в жизни редакции, что заслуживает отдельного изложения.

«ЛГ» ежегодно получала от устроителей наиболее известных международных кинофестивалей приглашения прислать на них корреспондентов. Все расходы дирекции брали (наверное, и сейчас берут) на себя, нам оставалось только оплатить проезд командируемого сотрудника и отразить очередное кинособытие на страницах газеты.

В один прекрасный день ко мне пришёл Олег Николаевич Прудков и сообщил, что получено приглашение на кинофестиваль в Венеции – грех не воспользоваться. Обычно мы принимали в год одно-два таких приглашения. По ним ездили Е.А. Кривицкий или Б.Е. Галанов. Большего наши валютные резервы не позволяли. На сей раз случилось так, что ни тот, ни другой выехать не могли.

– Юрий Петрович, – предложил Прудков, – а почему бы нам не направить в Венецию Битова? Он заведует отделом зарубежной культуры, ему такая поездка будет очень полезна. Человек он зрелый, подготовленный. Пошлём?

На том и порешили.

1 сентября 1983 года Битов

прибыл в Венецию, сообщил через знакомого корреспондента АПН, что всё нормально,

а подробности по приезде. Это было в порядке вещей. В Венеции не было никого из

советских представителей, а оплачивать международные телефонные переговоры –

никаких суточных бы не хватило. Новости – не от Битова, а о Битове пришли

оттуда, откуда мы их совсем не ждали. «Вражеские голоса» – так тогда называли

вещавшие на СССР американские и английские радиостанции – сообщили, что в

Венеции пропал корреспондент «Литературной газеты» Олег Битов. Как пропал, куда

пропал? Никаких подробностей. Мы в ЦК, в МИД, в КГБ, в посольство. Ничего узнать

не удалось. Итальянский МИД ответил, что ему ничего не известно. Ситуация!

Ничего подобного за время существования газеты ещё не было

1 сентября 1983 года Битов

прибыл в Венецию, сообщил через знакомого корреспондента АПН, что всё нормально,

а подробности по приезде. Это было в порядке вещей. В Венеции не было никого из

советских представителей, а оплачивать международные телефонные переговоры –

никаких суточных бы не хватило. Новости – не от Битова, а о Битове пришли

оттуда, откуда мы их совсем не ждали. «Вражеские голоса» – так тогда называли

вещавшие на СССР американские и английские радиостанции – сообщили, что в

Венеции пропал корреспондент «Литературной газеты» Олег Битов. Как пропал, куда

пропал? Никаких подробностей. Мы в ЦК, в МИД, в КГБ, в посольство. Ничего узнать

не удалось. Итальянский МИД ответил, что ему ничего не известно. Ситуация!

Ничего подобного за время существования газеты ещё не было

Было другое. Заведовавший в 70-е годы отделом внешней политики «ЛГ» Анатолий Куров поехал в подмосковный санаторий подлечить язву желудка и оттуда не вернулся. Его нашли мёртвым в санаторском парке. Вскрытие показало: инфаркт. И хотя на теле имелись следы борьбы, а любой детектив знает, что такой диагноз достигается имеющейся в арсенале спецслужб определённой инъекцией, местная милиция не стала себя утруждать расследованием, в редакцию сообщили только об инфаркте. А налицо было политическое убийство за резкие антисионистские статьи Курова, которому после их появления постоянно кто-то угрожал.

Но Битов на политические темы не выступал… Ситуация становилась всё загадочнее. Из КГБ нам сообщили, что в день накануне исчезновения он вместе с другими журналистами вернулся в отель, Утром его там не оказалось. Все вещи на месте, ничего не пропало.

Таких загадок нам разгадывать ещё не приходилось. Строились самые различные предположения. Пошёл купаться и утонул? Разбойное нападение? Или он всё-таки стал перебежчиком? Не верилось. Никакими секретами он не обладал, коммунистом был по убеждениям, а не ради карьеры.

Жена Олега Георгиевича горячо убеждала нас, что он ни при каких обстоятельствах на побег решиться не мог. Пригласили в редакцию его брата писателя Андрея Битова. «Чтобы стать перебежчиком, Олег должен был генетически переродиться,» – сказал он.

Только мы поговорили, как всё те «голоса» сообщили: Битов находится в Англии и скоро выступит с заявлением о причинах, побудивших его выбрать свободу.

Редакция вспыхнула, как ворох бумаги от поднесённой спички. Самые горячие требовали немедленно исключить перебежчика из партии и предать анафеме на страницах газеты. В кабинетах и коридорах, на планёрках и летучках об этом только и было разговору.

А.Б.Ч., разумеется, покритиковал меня за решение об этой командировке, но как умудрённый жизненным опытом человек постарался успокоить жаждавших немедленной расправы коллег, поскольку ничего достоверно не известно – не основываться же на «голосах». А я тогда подивился: сколько же есть людей, готовых без раздумья погубить вчерашнего товарища по работе.

Время шло, но никакого прояснения не происходило. Битова в Англии никто не видел, даже самые пронырливые репортёры не могли узнать ни где он находится, ни что с ним на самом деле произошло. Размышляя вместе с сотрудниками КГБ над сложившейся ситуацией, мы утвердились во мнении, что Олег Георгиевич ни в коем случае не перебежчик, не предатель. Но как он очутился в Англии? В КГБ считали, что его похитили по ошибке, приняв за кого-то другого. У нас бытует мнение, что английская разведка, имеющая многовековой опыт, – самая квалифицированная в западном мире. Лоуренс, Локкарт – какие имена! За две недели сумела завербовать Троцкого. Осведомлённые люди считали, что с ней сотрудничали Микоян, Куусинен. Но когда я отозвался о «Интеллиджент сервис» в превосходной степени при Шебаршине, занимавшем высшие должности в КГБ, он немедленно отреагировал: «Очень средняя разведка». В случае с Битовым это наглядно подтвердилось.

Мы делали, что могли. Напечатали письмо матери Битова президенту Италии с требованием дать ответ, где её сын и что с ним произошло в Венеции, несколько редакционных выступлений. Наш неторопливый МИД тоже изобразил некое шевеление. Это вызвало резонанс в западной прессе, которой в своих интересах не терпелось добраться до истины – там ведь не все газеты подконтрольны спецслужбам. В ответ и из Италии, и из Англии – наглое враньё: ничего не знаем. Однако ж англичан в конце концов доняли. Они опубликовали неуклюже составленное писателями из разведки «заявление Битова» с отказом вернуться на родину. Нам, знавшим его как прекрасного стилиста, было ясно, что к такому тексту Олег Георгиевич отношения иметь не может. Посольство потребовало очной встречи. Отказ. Новые выступления «ЛГ», и опять молчание.

Надо напомнить читателям,

что вышеописанное происходило сразу после инцидента с корейским самолётом,

набитом пассажирами и начинённым американской разведывательной аппаратурой. Не

отвечая нашим наземным службам ПВО, он на 500 километров залез на территорию

СССР, пролетел над дальневосточными военными базами и зенитными комплексами,

после чего был сбит. Западная пропаганда неиствовствала. Команду протестовать

получила вся американская агентура внутри нашей страны. Подсуетились и некоторые

прикормленные деятели культуры. Проживавший тогда в Лондоне мой до этого добрый

знакомый Юрий Петрович Любимов что ни день выступал с громогласными протестами.

Он тогда находился в затруднительном положении. Бросив на произвол судьбы театр

на Таганке, уже несколько лет ставил спектакли в европейских городах. Но успеха

они не имели, были и полные провалы – талант на чужой почве Юрия Петровича

оставил, его перестали приглашать на постановки. А попротестовал, сколько

просили, и приглашения посыпались со всех сторон.

сбит. Западная пропаганда неиствовствала. Команду протестовать

получила вся американская агентура внутри нашей страны. Подсуетились и некоторые

прикормленные деятели культуры. Проживавший тогда в Лондоне мой до этого добрый

знакомый Юрий Петрович Любимов что ни день выступал с громогласными протестами.

Он тогда находился в затруднительном положении. Бросив на произвол судьбы театр

на Таганке, уже несколько лет ставил спектакли в европейских городах. Но успеха

они не имели, были и полные провалы – талант на чужой почве Юрия Петровича

оставил, его перестали приглашать на постановки. А попротестовал, сколько

просили, и приглашения посыпались со всех сторон.

Кроме того, неутомимая западная пропаганда всё ещё вела антисоветскую кампанию в связи с убийством Папы. Наш Иона Андронов в ответ вёл контрразоблачительную кампанию на страницах «ЛГ», докопался до заказчиков убийства и тем доставил им немало неприятностей. Видимо, в какую-то из английских голов пришла мысль, что Битова можно использовать для компрометации нашей газеты – в том, что он никакой не полковник КГБ, за которого его приняли недотёпы спецслужб, убедиться не составляло труда. Надо же было как-то выходить из дурацкого положения, в которое они поставили своё ведомство.

Но Олег Георгиевич ни на какие предложения и угрозы не поддавался, вёл себя как известные герои Великой Отечественной, которую он пережил в Ленинграде. Его то заточали в какие-то мрачные строения в глухих уголках Англии, то возвращали в Лондон и даже давали поговорить с женой. Никаких других контактов с ним не было.

И вдруг – о это прекрасное «вдруг» – раздался звонок из Парижа нашего собкора Александра Сабова. Его слова я помню до сих пор:

– Говорю из автомата. Он позвонил! Спросил, не называясь, узнаю ли я его. Сказал: «Я оторвусь» и повесил трубку.

Мы замерли в ожидании.

Месяца через два из КГБ сообщили: Битов в Москве, но пока контакты с ним невозможны. Подождите.

Ожидание продолжалось две недели. По прошествии их нас известили, что будет пресс-конференция Битова в пресс-центре МИД, и мне предстоит её вести.

В назначенный день зал пресс-центра был переполнен. Телекамеры стояли рядами. За две минуты до начала в комнату, где собрались участники пресс-конференции, ввели Битова. Не так, конечно, как вводят в суд, но другого слова не подберёшь: именно ввели. Мы с ним едва успели пожать друг другу руки, как всех пригласили к собравшимся журналистам. За столом перед ними сели пять человек: Битов, начальник 5-го управления КГБ СССР Иван Павлович Абрамов, работник пресс-центра, переводчик и я.

Пресс-конференция в МИД СССР

Олег Георгиевич рассказал, как в коридоре венецианской гостиницы его сильно ударили по голове, он потерял сознание, его внесли в номер и ввели сильную дозу психотропных средств. Всё дальнейшее происходило, как в тумане, он не понимал, что с ним происходит. Долго везли по Италии, погрузили в итальянский самолёт (как он потом установил, в аэропорту города Пиза по фальшивому английскому паспорту), летевший в Лондон. Там его по несколько раз в день допрашивали, подвергали психологической и психотронной обработке и всё допытывались, в каком чине он служит в КГБ, с каким заданием прибыл в Венецию под прикрытием корреспондента «Литературной газеты».

Много позже в книге близкого товарища журналистской молодости Анатолия

Гладилина «Улица генералов» я прочёл, что ещё в 70-х годах мне автоматом дали

звание генерала КГБ как помощнику члена Политбюро, и понял, что в кругах, где он

вращался за рубежом, наша редакция слыла чуть ли не подразделением этой

организации, как «Дэйли телеграф» в Англии. Эх, Толя, мне бы с твоей подачи

генеральскую пенсию вместо нынешних 9 тысяч!

Много позже в книге близкого товарища журналистской молодости Анатолия

Гладилина «Улица генералов» я прочёл, что ещё в 70-х годах мне автоматом дали

звание генерала КГБ как помощнику члена Политбюро, и понял, что в кругах, где он

вращался за рубежом, наша редакция слыла чуть ли не подразделением этой

организации, как «Дэйли телеграф» в Англии. Эх, Толя, мне бы с твоей подачи

генеральскую пенсию вместо нынешних 9 тысяч!

Опытным разведчикам не составило труда убедиться в ошибке группы захвата. Их контора оказалась в незавидном положении, проблему ей создали пренеприятную. Начались моральные истязания Битова с целью выбить хоть какое-нибудь антисоветское заявление или на худой конец радиостон об отсутствии свободы в СССР. Получив твёрдый отказ, поняли: их проблема не имеет решения. Если бы не огласка, пленника просто убили, а как тут быть?

Пошли по простому пути. Поместили Битова в свою гостиницу, приставили к нему охранника и взяли на полное содержание, даже мелочь на карманные расходы давали. Его водили на прогулки, оплачивали необходимые скромные покупки, возили по глухим местам Англии. Постепенно охранник привык к своему подопечному, который вёл себя спокойно, и несколько ослабил бдительность. На выходные он стал оставлять Олега Георгиевича одного, а сам удалялся для более приятного, чем осточертевшая охрана, времяпрепровождения.

Битов меж тем готовился вырваться из плена и тщательно обдумывал все детали задуманного. Во время прогулок он нашёл улицу, где расположено советское посольство, и обнаружил, что по воскресеньям она совершенно безлюдна.

Дальше события развивались по детективному сценарию. Выбрав день для решительных действий, Олег Георгиевич направился к посольству. Улица была пуста, отсутствовал даже полицейский. Он подошёл к посольской калитке – никого. Стал звонить, всё время оглядываясь: не появился ли кто за спиной. Тихо. Наконец, после долгих звонков к калитке вышел явно недовольный тем, что его побеспокоили, товарищ и произнёс классическую русскую фразу:

– Вам чего?

– Я Битов, понимаете, Битов, – сколь возможно громко сказал Олег Дмитриевич и стал ногой пропихивать под калитку пакет с кассетами, на которые надиктовал рассказ обо всём, что с ним случилось.

Товарищ не сразу врубился в происходящее и своей ногой выпихнул пакет обратно на улицу.

– Позвоните скорей руководству, скажите, что пришёл Битов!

Что за время этого диалога пережил беглый пленник, знает только он один. Особенно когда в конце улицы замаячила фигура полицейского, отлучавшегося выпить кружечку пива либо по другим важным делам.

Но события уже

начали развиваться в нужном темпе. Калитка отворилась, Битова провели в

посольство и, пока не хватился его стражник, провезли с разработанной для таких

случаев конспирацией в советский самолёт, по счастью стоявший в лондонском

аэропорту. Он без задержек взлетел.

стражник, провезли с разработанной для таких

случаев конспирацией в советский самолёт, по счастью стоявший в лондонском

аэропорту. Он без задержек взлетел.

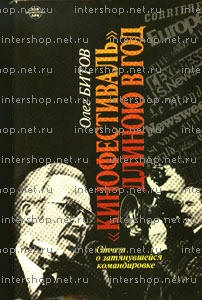

О всех подробностях случившегося с ним Олег Георгиевич написал в книге «Кинофестиваль» длиною в год», вышедшей обычным для советского времени тиражом 100 000 экземпляров. Отдавая должное усилиям редакции по его вызволению из плена, он написал: «Да, коллеги пошли на риск, в условиях того времени – риск огромный. И я даже, если честно, диву даюсь порой, как же это дерзнули. Но дерзнули – и выиграли».

На полке, где у меня стоят ещё с полсотни книг, подаренных литгазетовцами, есть и книга Битова. На титульном листе автором написано: «Одному из тех, кто не терял веры, несмотря ни на что, – с огромной признательностью за всё (включая и то, что было потом).»

…Через несколько дней после пресс-конференции Олег Георгиевич прибыл в редакцию и приступил к работе. Во время его годичного отсутствия должность заведующего отделом зарубежной культуры, конечно, не могла пустовать. Отдел возглавила его заместитель – Анна Ивановна Мартынова. Битова назначили обозревателем отдела внешней политики, где он благополучно проработал, регулярно печатаясь, до самого развала «Литературной газеты».

Последнее десятилетие Советской власти было самым счастливым в моей жизни. Я был приглашен на работу в «Литературную газету», о чем давно мечтал. Это была совсем особая газета, непохожая ни на одну другую. Ничуть не преувеличу, если скажу, что она была важной составляющей духовной жизни общества.

Моя работа в «Литературной газете» началась при драматических обстоятельствах. Сразу же после назначения ... я ушел в отпуск. Отдохнул в Сочи и в прекрасном настроении сразу же по приезде в Москву позвонил Александру Борисовичу Чаковскому. Начал почему-то в шутливом тоне... Он, выслушав меня, долго не отвечал. Потом произнес:

– У меня сегодня погибла дочь.

Рабочий день в редакции начинался в 10 часов. Первыми в здании появлялись работницы технических служб. Потом редакторат, секретариат, наиболее пунктуальные заведующие отделами – Прудков, Бонч-Бруевич, Рубинов. За ними подтягивались остальные.

...Александр Борисович Чаковский был последним из этой плеяды. С неизменной сигарой во рту, всегда элегантно одетый, со множеством людей первой величины знакомый и абсолютно всем известный, напористый, острый на язык, он выделялся в любой среде, в любой обстановке. Иногда его упрекали в нескромности. Он отвечал: «Скромность – верный путь к безвестности».

В мире печатной прессы существует термин «производство газеты». Чтобы номер вышел в срок, был интересным, злободневным и разнообразным по содержанию, это самое «производство» должно быть отлажено до совершенства. Так оно и было в «Литературной газете». Работавшие в ней высококлассные мастера своего дела могли в любых условиях, при любых обстоятельствах без особых усилий сделать хороший номер.

Разные газеты разные люди читают по-разному. «Литературную» 9 читателей из 10, а может быть, и 99 из 100 начинали с последней, 16 страницы, где уютно расположился наш «Клуб 12 стульев», или просто «стулья», как эту полосу и ее сотрудников называли в редакции. И я вслед за народом нее начну рассказ об отделах «ЛГ».

В редакции, где много талантливых людей, выделять кого-то весьма затруднительно. Но для Анатолия Захаровича Рубинова сделать это сам бог велел. Он заведовал отделом социально-бытовых проблем и был самым популярным журналистом «Литературной газеты». Доказательство тому простое: на его статьи читательских откликов приходило больше, чем на все другие материалы номеров, где они публиковались, вместе взятые.

Позвольте, уважаемый читатель повторить общеизвестное: Советский Союз был самой читающей страной мира. Привычная картина тех лет: люди читают в транспорте, в парках и на бульварах; в библиотеках очереди, записи на новинки, в читальных залах нет свободных мест, подписные собрания сочинений — дефицит, подписку разыгрывают.

После убийства Джона Кеннеди в США вышла книга «Семь дней в мае». Она была переведена у нас и пользовалась большой популярностью. Кто, когда предложил использовать ее название как визитную карточку полосы оперативной международной информации в «ЛГ», сейчас не установить. Столько лет прошло, «иных уж нет»… Да что «иных»! Никого из придумывавших и начинавших эту полосу не осталось.

«Литературная газета» любила своих читателей, и читатели отвечали ей горячей взаимностью. Когда редакция обращалась к ним с просьбами помочь в выяснении какого-то вопроса, поучаствовать в проведении исследования, акции, откликалось огромное количество людей. Нам постоянно подсказывали новые темы, нацеливали на возникающие проблемы, рассказывали о всяческих новых начинаниях и, конечно, о местных безобразиях. Круг друзей был очень широк: начиная с академиков всех академий, генеральных конструкторов, дипломатов и кончая самыми простыми тружениками.

«Литературную газету» всегда читали за рубежом. Во множестве государств, особенно в Болгарии, у нас были постоянные подписчики, получавшие газету через «Международную книгу», которая принимала подписку во всех странах , доставляла газету и продавала ее в своих магазинах. До какого-то времени основная часть зарубежного тиража шла в библиотеки, университеты и различные организации, которые изучали СССР по долгу службы. В капстранах наибольшее число экземпляров «ЛГ» получал Государственный департамент США.

По чьим трупам шли к власти Андропов и Горбачев

...Чем руководствовался Брежнев, назначая Андропова председателем КГБ, мы никогда не узнаем. Может быть, рекомендацией послужила его крайне жёсткая позиция при подавлении контрреволюционных выступлений в Венгрии? Но что произошло, то произошло, и с 1967 по 1982 год крестник Куусинена находился на этом посту, а с 1973 года входил в состав Политбюро ЦК КПСС. Юрий Владимирович сумел приобрести сильное влияние на Брежнева, однако у большинства членов Политбюро, начиная с А.Н. Косыгина, симпатий, мягко говоря, не вызывал. Особенно чётко прописал это в своих мемуарах В.В. Гришин («От Хрущёва до Горбачёва»). Его опорой были Громыко и Устинов.

Если самолет не летит, он падает

Юрий Петрович Воронов – новый главный

...В жизни каждого сильного редактора бывают запоминающиеся поступки. Поступок Воронова памятен людям нашего поколения до сих пор. Он напечатал прогремевшую на всю страну статью Аркадия Сахнина о безобразиях, творившихся на китобойной флотилии «Слава». О ней и её капитан-директоре Солянике до того пели только сладкозвучные дифирамбы. Сахнин же, по грибоедовскому выражению, правду порассказал такую, что хуже всякой лжи.

...В понедельник, когда подписывался очередной номер, из Тбилиси шли и шли сообщения одно тревожнее другого. Корреспонденты ТАСС, радио и телевидения писали, что к зданию ЦК движется огромная процессия. Люди несут цветы, поют. Вечером телевидение сообщило, что дорогу ей преградили военные, вооружённые сапёрными лопатками. Они напали на мирных манифестантов, били их лопатками, пустили газ «черёмуха», что привело к многочисленным жертвам.